漆・角偉三郎と有伊

本日より始まりました

久しぶりに、奥の和室が偉三郎さんの作品でいっぱいになりました

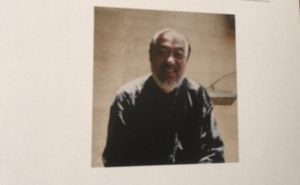

今回のご案内状に掲載した偉三郎さんの写真は、2000年頃に、うつわ菜の花の中庭で写したもの。懐かしい優しい笑顔です。

2020.5.9〜5.17

事前にご連絡頂きますと、お客様が重ならないようご案内させて頂けます

企画展延期のお知らせ

うつわ菜の花は、

4月27日より5月8日までの期間、休業とさせて頂きます

5月2日より開催予定でおりました

『角偉三郎と角有伊の漆』は

5月9日からの開催に

延期することと致しました

急な変更で大変申し訳ございませんが、ご理解いただけますようお願い致します

角偉三郎と有伊の漆

2020.5.9〜5.17

連休中の営業につきまして

荒木節子さんの個展は、26 日で終了致しました

うつわ菜の花は、

4月27日より5月8日までの期間、休業させて頂きます

5月2日より開催予定でおりました

『角偉三郎と角有伊の漆』は

5月9日からの開催に

延期することと致しました

急な変更で大変申し訳ございませんが、ご理解いただけますようお願い致します

荒木節子の染帯

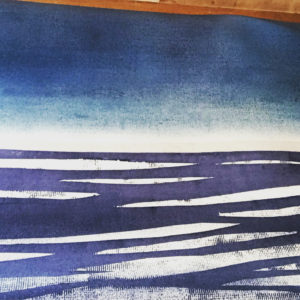

荒木節子の染帯』展より

荒木さんの染の魅力のひとつ。はっきりとは表れていない、景色の向こうに感じる光のようなもの。

その海の向こうに見えるのが、夜明けの光なのか、漆黒に沈む寸前なのかは、見る人に委ねられているのかもしれません。

今はそれを、朝の光と思いたい

- 4月26日まで 開催中です

荒木節子の染帯展

荒木節子の染帯

嵐のような雨風が、ようやくおさまりました

荒木さんの染帯地をご紹介します

まずはDM作品から

海や空、光や風、岩肌や石っころ

好きなものに触れた時に生まれてくる感覚を布に移すことが多いという荒木さん

今回は、海や空を感じる青いものが中心になっています

荒木節子の染帯

2020.4.18〜4.26

22日(水)定休

お電話にてお問い合わせも 承ります

0465247020

臼杵春芳さんの漆

臼杵さんといえば、この椀

きょうの料理でもしばしば登場する、漆の木の椀

懐かしさを感じるフォルム

手取りの軽さ

削られた高台、そして赤い春の文字

臼杵さんがギュッと詰まったような椀です

口径12.5㎝高さ7.5㎝

漆は臼杵さんご自身が掻き、和紙で濾す国産の漆だけを使っています

臼杵春芳の漆

2020年 4月4日.土―4月12日.日

作家在廊日 4日5日6日

OPEN 11:00―18:00 定休日8日

臼杵さんと出会ったのは、30年以上前のこと。親せきの笹倉徹君と、 奈良で4人展をやった時の何人かの一人だった。僕は臼杵さんのベン チを買った。その時何人かとの感動的な出会いがあった。当時も辻村史 朗さんは人気の陶芸家であり絵描きでもあった。みんな彼に会いたいと言い始めて、僕はその熱意に動かされた。そして急にみんなを彼の家 に迷惑もかえりみず連れて行った。僕にとっては良い時代だった。 1994年、高岡のクラフト展でグランプリをとり、菜の花のお菓子の試 食用にも容器を作ってもらった。それを今でも使っている。 臼杵さんが10年位前、東北に本格的に漆掻きを習いに行った。その折 に以前買ったベンチに漆を塗りなおしてもらった。それも今回展示し ようと思う。5年位前、京都の「Kit」で臼杵さんのお椀を見かけて、初め て宇治の工房を訪ねた。ちょうど長らく居た宇治を離れて、実家のある 香川の丸亀へ帰って行く直前だった。丸亀にもどり、自ら漆の木を植え、漆を採り、漆を掻いた残りの木でお椀を作ることもしている。その原木の展示もしてくれるそうだ。漆にとりつかれ、漆に向かっていった のに違いない。そのことに僕も惚れて、彼を見ているのかもしれない。 今回、特にくりぬきの花器は良い。椀は軽くておもしろいと思う。また、 挽く人のいなくなった大盤のロクロを使った大盆は魅力的である。ぜひ見に来て下さい。 2020.3.14 髙橋台一

大平新五〈古陶と焼きもの〉

2020年 3月14日.土―3月22日.日

作家全日在廊 OPEN 11: 00 ― 18 : 00 定休日18日

大平新五さんの古陶と作品が届いた。 信楽の壺は胴回り形が素敵だ。しっかり景色のある室町前期の 作である。常滑の古壺は『うずくまる』に似ているが、鎌倉時代 の焼締めだという。大きい方の壺は平安時代のもの。口が欠け ていてほっとさせる。その他、写真には無いが、室町時代の備前 の壺と陶板、信楽の古い窯元からの棚板、李朝白磁の型手平皿 と茶碗などが来るというから楽しみだ。木のものも前回に引き 続き、船板や古材が大小いろいろ来るらしい。使う人のことを よく考えて選んでいるのだろう。

彼の作品で焼締の丸い茶碗は、大平さん自身に似ている気がす る。今回初めて信楽の土で須恵器っぽいやきものに挑戦し、上 がりが良かったという。上が飛んでいる壺も、なかなか良い。

「古いもんに負けんようなもんを焼きたい」という。なるほど彼 の作るものは、古いもののようでもあり、おもしろい。古いもの を新鮮に提示してくれている。

2020.2.29 髙橋台一