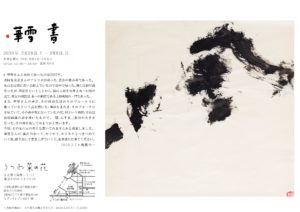

臼杵春芳さんの漆

臼杵さんといえば、この椀

きょうの料理でもしばしば登場する、漆の木の椀

懐かしさを感じるフォルム

手取りの軽さ

削られた高台、そして赤い春の文字

臼杵さんがギュッと詰まったような椀です

口径12.5㎝高さ7.5㎝

漆は臼杵さんご自身が掻き、和紙で濾す国産の漆だけを使っています

臼杵春芳の漆

2020年 4月4日.土―4月12日.日

作家在廊日 4日5日6日

OPEN 11:00―18:00 定休日8日

臼杵さんと出会ったのは、30年以上前のこと。親せきの笹倉徹君と、 奈良で4人展をやった時の何人かの一人だった。僕は臼杵さんのベン チを買った。その時何人かとの感動的な出会いがあった。当時も辻村史 朗さんは人気の陶芸家であり絵描きでもあった。みんな彼に会いたいと言い始めて、僕はその熱意に動かされた。そして急にみんなを彼の家 に迷惑もかえりみず連れて行った。僕にとっては良い時代だった。 1994年、高岡のクラフト展でグランプリをとり、菜の花のお菓子の試 食用にも容器を作ってもらった。それを今でも使っている。 臼杵さんが10年位前、東北に本格的に漆掻きを習いに行った。その折 に以前買ったベンチに漆を塗りなおしてもらった。それも今回展示し ようと思う。5年位前、京都の「Kit」で臼杵さんのお椀を見かけて、初め て宇治の工房を訪ねた。ちょうど長らく居た宇治を離れて、実家のある 香川の丸亀へ帰って行く直前だった。丸亀にもどり、自ら漆の木を植え、漆を採り、漆を掻いた残りの木でお椀を作ることもしている。その原木の展示もしてくれるそうだ。漆にとりつかれ、漆に向かっていった のに違いない。そのことに僕も惚れて、彼を見ているのかもしれない。 今回、特にくりぬきの花器は良い。椀は軽くておもしろいと思う。また、 挽く人のいなくなった大盤のロクロを使った大盆は魅力的である。ぜひ見に来て下さい。 2020.3.14 髙橋台一

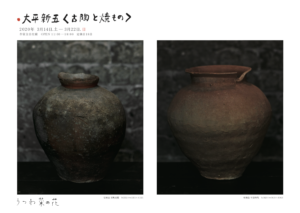

大平新五〈古陶と焼きもの〉

2020年 3月14日.土―3月22日.日

作家全日在廊 OPEN 11: 00 ― 18 : 00 定休日18日

大平新五さんの古陶と作品が届いた。 信楽の壺は胴回り形が素敵だ。しっかり景色のある室町前期の 作である。常滑の古壺は『うずくまる』に似ているが、鎌倉時代 の焼締めだという。大きい方の壺は平安時代のもの。口が欠け ていてほっとさせる。その他、写真には無いが、室町時代の備前 の壺と陶板、信楽の古い窯元からの棚板、李朝白磁の型手平皿 と茶碗などが来るというから楽しみだ。木のものも前回に引き 続き、船板や古材が大小いろいろ来るらしい。使う人のことを よく考えて選んでいるのだろう。

彼の作品で焼締の丸い茶碗は、大平さん自身に似ている気がす る。今回初めて信楽の土で須恵器っぽいやきものに挑戦し、上 がりが良かったという。上が飛んでいる壺も、なかなか良い。

「古いもんに負けんようなもんを焼きたい」という。なるほど彼 の作るものは、古いもののようでもあり、おもしろい。古いもの を新鮮に提示してくれている。

2020.2.29 髙橋台一

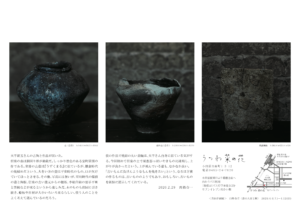

とどめおいた記憶 大賀義人

2020年 2月15日.土 ― 2月23日. 日

作家在廊日 15日・16日・22日・23日

OPEN 11:00―18:00 定休日19日

大賀さんと会ったのは、玉峰館という伊豆・河津の旅館。温泉 が豊富で、美味しく、ホッとさせる旅館だった。そこで大賀さん は料理長をしていた方なのです。 今はそこをやめて、黒田泰蔵さんのところで仕事をしています。 15年程前に家に呼ばれて行った時の衝撃を覚えている。家の 中の壁や襖などいろいろなところに、描かれていたのだ。惹き つけられるものがあった。その時、「とっておいた方がいいよ」 と、僕は言った。 何ともいえない、深いみどりや、重なり合うことで黒色に変化 していくものや、紅の色あいや、白化粧のようなもののもつ 世界が広がっていきました。 今回僕が、こういう形で企画するところまで来たので、 ぜひ見に来てください。

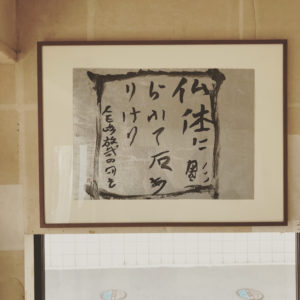

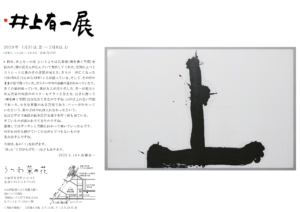

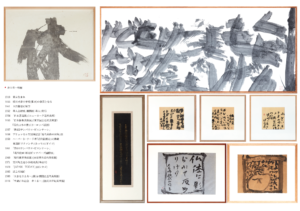

井上有一展

2020年 1月31日.金―2月8日.日

OPEN 11:00―18:00 定休日18日

昨年、井上有一の家 というよりは仕事場〈書を書く空間〉を訪ねた。娘の花さんが住んでいて案内してくれた。玄関に立つとストレートに奥のその部屋が見えた。井上有一が亡くなった1985年6月15日から34年7ヶ月が経っている。そして、その時のままの姿で残っていた。ポスターや本の表紙の書がかかっていたり、多くの紙が残っていた。我が友人がほりだした、有一が親父と住んだ家の地図のポスターもチラッと見えた。長きに渡って〈書を書く空間〉は保たれてきたのですね。15坪以上の良い空間であった。大きな音響のある空間であり、バッハがかかっていたという。家の者は中には入れなかったという。

私はビデオで奥様が紙を広げる様子を何十回も見ている。

すごいものが表われでてきたのですね。

想像してはデッサンし実際に向かって書いていったんです。

何年も何年も続けていく行為がとてつもないものを

生み出すんですね。

今回は、あの「上」を掲げます。

「休」と「くびがもげた…」などもあります。

2020.1.14 髙橋台一

髙橋台一のとっておき展

2020年 1月11日.土―1月19日.日

OPEN 11:00―18:00 定休日15日

昨年の髙橋台一コレクション展の第二弾です。

取っておいた「とっておき展」。

本当によいものもありますし、とっておいただけのものもあるので、よく見て、選んで下さい。スミマセン。

大きなものは、中国の古代の馬です。これはいつどこで手に入ったか、わからないのです。いい形をしているのと、うす茶色の土ぐあいがすごくいいと言ってくださったお客様がいました。村木さんの大皿や、黒田さんの大きな壺、コーヒーカップや直したお皿。古道具坂田さんでおなじみの、竹と紙で動く、回転する人形は1,000円です。

どうも多くがやきものですが、

漆の赤木明登さんのスプーンは、

使えば使うほどおもしろそうです。

ぐい呑やコップ、茶碗。

とても良いとっくりもあります。

僕が良いと思っているだけかもしれません。

新品だけでなく、使って良くなったものも有り、

そうでないものも有ります。

どうぞ楽しみに来て下さい。

2019.12.20 髙橋台一

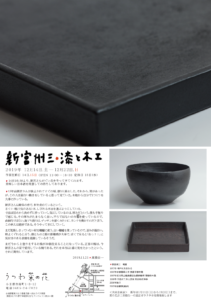

新宮州三・漆と木工

2019年 12月14日.土―12月22日.日

作家在廊日 14日.15日 OPEN 11:00―18:00 定休日 18日(水)

●14日16:30より、新宮さんがぐい呑を作ってきてくれます。

美味しい日本酒を用意してお待ちしております。

・13年前新宮さんが独立されてすぐの頃、漆3人展をした。それから、間があったが、この人は面白い動きをしていると思って見ていた。木地から自分で1つ1つを大事に作っている。

新宮さんは岐阜の市で、材を求めているという。

さくい (粘り気のある) 木、しびれる木目を選ぶようにしている。

寸法は初めから決めずに作っていく。気にしているのは、厚みだという。僕も手触りで感じる。その厚みがたまらなく良い。平らではないのみ鑿を使っているので、直線的ではない。鉋でも削りは、デッサンを描くみたいに、カンナを動かすのだと言う。この例えは絶妙である。そうやって形にしていく。

まだ乾燥しきっていない材を轆轤に使う。古い轆轤を使っているので、歪みが面白い。程よくずれると言う。漆はものと眼の距離感が大事で、近くで見ると「おっ?!」と気付きのある表情を意識しているそうだ。

まだ今から上塗りをするお椀が30個位来ることになっている。正面の椀は、今新宮さんの家で愛用している椀である。それを本当は1番に見せたかったという。それに期待しています。

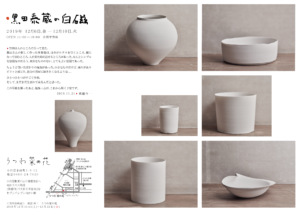

黒田泰蔵の白磁

2019年 12月6日.金―12月10日.火

OPEN 11:00―18:00 会期中無休

黒田さんのところに行って来た。

黒田さんの新しく作った仕事場は、自分がロクロを引くところ、横になって休むところ、人が来た時に話せるところがあった。なんとシンプルな空間なのだろう。余分なもののない、とてもよい空間であった。

ちょうど引いたばかりの梅瓶があった。小さなものだけど、張りがありピリッと感じた。自分の部屋に置きたくなるような、、。

ひとつひとつがすごく大事。

そして、まだまだ生まれて来るんだと思った。

この写真を撮ったあと、梅瓶三点が、これから届く予定です。

2019.11.21 髙橋台一