猿山修の仕事。

20167月23日.土―7月31日.日 作家在廊日 23日.24日 定休日27日(水)

内田 輝 クラヴィコードコンサート

7月23日 土18:00―19:00 .7月24日 日17:00―18:00

会費2,000円(各回定員15名様)

昨年末に発売された内田さんのCDジャケットのデザインを、猿山さんが手がけています。夏の夕べに、クラヴィコードの音を、耳と身体で感じてください。

猿山修さんと知り合ってから、もう何年経つだろう。元麻布に移る前、西荻窪の「さる山」から来たモノたちは、うつわ菜の花 のそこここで、欠かせない存在になっている。西荻の店では、不思議な音楽というよりは自分にとっては音が伝わってくると言 う感じだったことが、不思議と今でも残っています。さる山店主、デザイナー、演奏家、いくつもの顔を持つ猿山さんの実像を、 僕はどれくらい知っているのか。本当のところはわかりません。たまに会っては、おーっと握手をし、話をし、別れる。若き友 人と思っていたが、彼ももう半世紀を生きてきた。

今回、猿山修の仕事の中から、「ぼくの使いたいもの」を選ばせてもらった。 それは、うつわであり、照明であり、衣桁である。人間の出会いというのは、本当に不思議であります。福岡・うきはにある杉工場、 ぼくも訪ねてじっくり見させてもらって、藤沢のT-SITEの店で企画していたところで、そこで今度は、彼が新しくデザインした卓ができあがったという。それが見させてもらえるなんて、すごく嬉しいと思います。 この文章を書き上げたとき、猿山さんからも文章が届いた。別々の場所で、同じことを思っていたのが、また嬉しい。

2016年7月4日 店主たかはしたいいち

猿山修

今から20年ほど前でしょうか。当時、杉並の西荻窪にあった「さる山」に、時々高橋さんがいらしてくださいました。今も「うつわ菜の花」にある大きな引き戸の棚はその頃のものですね。店頭には、陶磁器や木工品等の古道具のみを並べていて、生活の糧であるデザイン業務は伏せていました。他のお客様と同様、高橋さんもそちらの方の仕事は、ご存じなかったことでしょう。 その後、井山三希子さんと一緒に制作した食器のシリーズがきっかけとなり、器を中心とした日用品の仕事も取り扱いしていただけるようになりましたね。これからも引き戸棚と共に末長いお付き合いとなりますように ! 「菜の花」と縁もゆかりもある花の杉謙太郎くんが繋げてくれた福岡うきはの「杉工場」と、デスクやベンチなどの新作を今回の展覧会でお見せ出来るのも嬉しいことですね、立ち上がったばかりの石川金沢のtayo(長井製作所 + 竹俣勇壱 + 猿山修)のテープカッターやインテリア小物を発表する場ともなります。 2005年に井山さんとの二人展以来の「うつわ菜の花」。 今回も宜しくお願い致します !

猿山修/デザイナー1966年生まれ。麻布にて、ギュメレイアウトスタジオ/古陶磁を含むテーブルウェア等を扱う「さる山」を主宰。グラフィック、プロダクト、及び空間デザインを広く手掛ける。各地の窯元等にデザインを提供する一方、陶工、金工等の作家との共作も多数。演劇、映像及び展覧会のための作曲・演奏活動も行う。

菜の花コレクション.Ⅰ 黒田泰蔵展

2016年4月29日.金 ― 5月10日.火

作家在廊予定 4月29日 / 会期中無休

黒田泰蔵さんの白磁は美しい。どきっとするところから始まって、ほっとしたり、あれと思ったり、つきすすんでシリンダーを見ていても、刻々と変わっていくさまが感じられ、なんともいえない美しさなのだ。次はどのように変化していくのか、又の楽しみだ。このところ黒田さんと会っていなくてつまらないのだが、本人もやってくるし、気に入った形でホットできるのがうれしい。すごく大切にしていたものを1つ1つ開いていくことがこんなにたのしかったのかと思われる。本を出版してから久しぶりの展覧会。ぜひお越し下さい。

2016 年4月14日 店主 たかはしたいいち

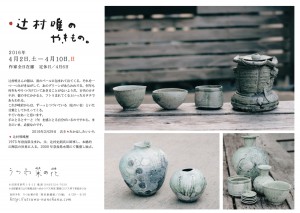

辻村唯のやきもの。

2016年4月2日.土 ―4月10日.日

作家全日在廊 定休日/4月6日

辻村唯さんの器は、黒のベールに包まれて出てくる。それを一つ一つみがきはがして、あのグリーンがあらわれでる。何年も何年もやりつづけていてあきることがないようだ。古代のカタチが、彼の手にかかると、フトうまれてくるといったカタチであらわれる。これが唯君からは、ずーっとつづいている〈私のいま〉といた言葉としてかえってくる。

すごいなあーと思います。 手にとるとすーと〈今〉を感じとる自分がいるのですから。まさにいま、必要なのです。

2016年 2月29日 店主 たかはしたいいち

自然の力を感じる!大蔵達雄の漆

2016年2月6日. 土- 2月14日.日

作家在廊日6日. 7日

OPEN 11:00― 18:00 定休日 2月10日

大蔵さんの漆を見るのはひさしぶり。 昨年会いたくて会った折り、丸い穴のある古木を渡したら、赤漆の花入 れになって帰ってきた。そこには、漆の強さがほとばしっていた。 その漆の強さが中国のメーカーによって、まねされ、さんざんな目に あっていたようである。ことがことだけに大変だったにちがいない。 でも考えようによっては、何かそこから、新しい何か。気になるなにか をうけとめなおすようなことができたら、おもしろいのではと思ったり もしてみた。他所の国にはまねのできない何か。そんないとおしい発見 ができたなら、新しい大蔵さんの大蔵さんらしい世界をもつことができ るのではと思えてならない。そんなことを、この本人の闘いの中、思っ たものである。まずは見てもらいたい。

2016 年1月21日 店主 たかはしたいいち

PDFダウンロードはこちら(854 KB)

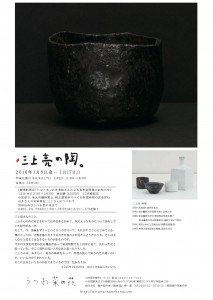

三上亮の陶。

2016年1月8日.金– 1月17日.日

作家在廊日 8日.9日.17日

OPEN 11:00ー18:00 定休日 13日(水)

《野菜料理店『ハルノキ 』石井美帆さんによる

食事会開催のお知らせ》

13日(水)12:00~14:00 参加費 3,500円 12名様限定

小田原で、地元有機野菜と、純正調味料でつくる野菜料理の店を営む石井さんのお料理を、三上さんのうつわで

お申込みはうつわ菜の花まで

0465―24―7020(11:00~18:00)

※12/31~1/3を除く

三上亮さんのこと。三上さんの所に時どき行っては作品をながめて、気に入ったものについて話をしていた時代があった。そして、今、茶碗をずうっとつくりつづけていて、それがすごく心にしみてくる。僕にとっては、光悦を感じたりするのだが他の方が見たらどうだろうか。そこはすんなりと思えてはなさないものがあるのです。今年は光悦を何度か見る機会があって楽美術館でも2回ほど見て、良かったなと思っていた。すごく現代に近い人だなあと思ったりもした。三上さんは、おそらく、相当の執着をもって、何度か挑んで来られたに違いない が、いいものがうまれている。そこに自分というものが出てきているのでは、なかろうか。

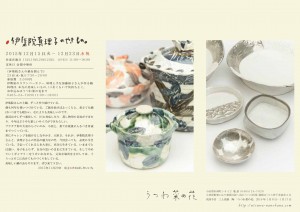

伊集院真理子のやきもの。

2015年12月15日. 火- 12月23日.水祝

作家在廊日 15日.19日.20日.23日.

OPEN 11:00ー18:00

定休日 会期中無休

====

《伊集院さんの鍋を囲んで》

23日(水・祝) 17:30〜20:00

参加費 3,000円

伊勢原のスワンベーカリー、料理上手な加藤裕子さんが作る鍋

料理は、本当に美味しいもの。15名くらいで気持ちよく。

お申込みはうつわ菜の花まで

0465-24-7020 (11:00〜18:00)

====

伊集院さんの土鍋。ずっと作り続けている。

僕も何年も使いつづけている。ご飯を炊けばふっくらと。煮立てた鍋はいつまでも暖かい。なによりも美味しいのです。

最近は少しずつ進化して、IHに対応したり、蒸し物用の目皿ができたり、今年はどうやら新しいサイズができたらしい。

プラチナ彩の大皿からぐいのみ、小皿と。果ては最後に入るべき骨壷までつくっている。

常にチャレンジを続けるしなやかさ、大胆さ。それが、伊集院真理子さんと、真理子さんの作品の魅力なのだ。今回会っても、必死に生きている。手伝ってくれる人を大事に、充分に生きている。いままでとは違い、弟子をとらず、自分の思いのままに生きている。そしてやめていくギャラリーをうけいれながら、元気な場所をさがしては、ぐうっとそこに向けてものづくりをしている。

美味しい鍋の会もやります。ぜひ来て下さい。

2015年11月29日 店主 たかはしたいいち

PDFダウンロードはこちら(254KB)

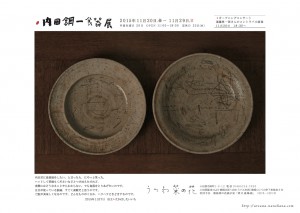

内田鋼一食器展

2015年11月20日.金– 11月29日.日 作家在廊日 20日

OPEN 11:00ー18:00 定休日 25日(水)

オープニングコンサート 遠藤柊一郎さんのコントラバス演奏

11月20日 18:30~

内田君に食器展をしたい。と言ったら、にやっと笑った。ハットして茶碗もくださいなどとつけ加えたけれど、実際にはどうなることやらわからない。でも食器をとりあげたいのです。自分が使っている飯碗、すごく素敵だと思うのです。ご飯が美味しくなるのです。どんなものがくるか、ハラハラどきどきするのです。

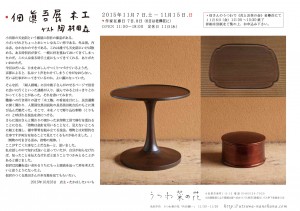

佃眞吾展 木工 ゲスト陶村田森

2015年11月7日.土 – 11月15日.日 作家在廊日 7日. 8日 (6日は老欅荘に)

OPEN 11:00ー18:00 定休日 11日(水)

佃さんのうつわで《花とお茶の会》老欅荘にて

11月6日(金)12:00 ~15:30 終了

詳細は別紙をご覧の上、お申込み下さい。

小田原の天史朗という鮨屋に佃君の漆盃がある。

小さいけれどちょっとおシャレな丸こい形である。外は黒。内は赤。なかなかのできである。これは誰でも天史朗にいけば飲める。ある時佃君が来て、一緒に杯を重ねておいてきてしまったのだ。この人は来る時手土産にもってきてくれる、ありがたいおかただ。

今回はだいぶ、ひまをおしんでつくりつづけているようだ。

京都によると、私はフト声をかけてしまうくせがなおらない。

だいぶ仕事がのってきているのか。よい顔になっていた。

そんな折、「婦人画報」に田中敦子さんがのせるページで佃君に会いに行くといった連絡が入り、読んでみるとはっきりとわかってくることがあった。それを書いてみます。

職場への行き帰りの道で「木工塾」の看板を目にし、民芸運動に深く関わり、人間国宝黒田辰秋の長男黒田乾吉氏のもとに飛び込んだ塾だった。そこで、木をノミで彫り込む刳物(くりもの)と呼ばれる技法を身につける。

さらに黒田さんと関わりの深かった京指物工房で修行を重ねることになる。「指物は金釘を用いることなく、見えないところに細工を施し、棚や箪笥を組み立てる技法。刳物とは対照的な仕事ですが両方を知ることで見えてくるものがありました。」

〈刳物の巧まざる歪み。指物の規律。〉

ここがすごく大事なことだなあーと、思いました。

私は話しの中で知れば良いと思っていたが、自分が知らなければ、知ったことを伝えなければと思うことでつかみとることがあると感じました。

佃君は民藝を追い求めるうちにもっと源流を辿って形を考えた

いと思うようになったと。

佃君のつくる黒田さんの弁当箱を見てもらいたい。

2015年10月23日 店主 たかはしたいいち

羽生野亜の木工とスチール

2015年10月24日.土- 11月3日.火

作家在廊日 24日

OPEN 11:00ー18:00 定休日 10月28日(水)

羽生さんのつくるものは美しい。

これはどうして産まれるのか。私にはわからない。

一度やり、ずぅーっと遠のいていた折、何の前触れもなく

目の前に本人があらわれた。もちろん握手をし、ここでやる

ことを決めた。

私の和菓子屋で使っていたものが何点か手元に戻ってきて振

り返っていたところであった。

おもしろい。

長い時間をかけて浮かび上がった年輪のような木目。

どの時代、いつの人の手によるものだろうかと思ってしまう

ような朽ちた風合い。

和菓子屋で使っているときは、羽生さんの古木のうつわに

そっと和菓子を盛っているのがたのしみだった。

しかしこれらはすべて

新たな丸太からうまれくるのだ。

ブナやサクラといった良い硬さの広葉樹を逆目で削り、

でこぼこをつくり、それからなめらかにするのだそうだ。

染色に鉄媒染などで仕上げ、化学反応をおこし、美しい濃淡

が生まれるという。

それも一つ一つが違うのだ

今回は、ささやかな盛り器や、飾り棚から

ダイニングテーブルまでくるという。

スチールと、ブナを天板にしたものが楽しみ。

2015年 10月10日 店主 たかはしたいいち

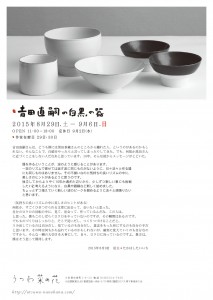

吉田直嗣の白黒の器

2015年8月29日. 土 – 9月6日. 日

O P E N 11 :00 −18 : 00 定休日 9月2日(水)

作家在廊日 29日・30日

吉田直嗣さんは、どうも僕には黒田泰蔵さんのところから離れた人、というのがあるのかもし れない。そんなことで、白磁をやったらと言ってしまったりしてきた。でも、何故か黒田さん に近づくことをしない人だなあと思っています。10年。そんな彼からメッセージがとどいた。

—

器を作るということが、波のように感じることがあります。 一定のリズムで寄せては返す波に同じものがないように、日々淡々と作る器 にも同じものはありません。その不揃いなのに気持ちの良いリズムの中に、 美しさのヒントがあるように思うのです。 独立してからようやく10年か過ぎた辺りから、少しずつ新しい事にも挑戦 したいと考えるようになり、白黒や銀縁など新しく始めました。 ちょっとずつ増えていく新しい波のピークを掴めるように淡々と頑張りたい と思います。

—

〈気持ちの良いリズムの中に美しさのヒントがある〉 何故か、すごくひきつけられる文章に出会って、会いたいと思った。 自分のロクロの回転の中に、見て、出会って、作っているんだな、この人は。 と思った。僕もこのしばらくロクロをやっていないのですが、その瞬間はあるのです。 でもものづくりはしっかりと、そこで見いだし、つくりつづけることだと。 うみ出しているのは自分だし、見ているのも自分だし、意志をもった形にするのも自分の手だ と思います。その時は何もかも忘れているのかもしれないが、確実に覚えていくのも自分なの ですから。そんな一瞬の大切さを大事にして、日々、ロクロに向っているのですよ。貴方は。 僕はそう思って期待します。

2015年8月9日 店主 たかはしたいいち