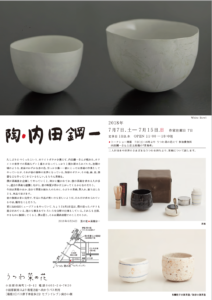

陶・内田鋼一

陶・内田鋼一

2 018年7 月7 日. 土― 7 月1 5 日.日

定休日 1 1日. 水

作家在廊日 7日

OPEN 1 1 : 00 ― 1 8 : 0 0

久しぶりにつくったという、ホワイトボウルを携えて、内田鋼一さんが現れた。

ホワイトの世界での茶碗もデンと重さがあってしっかりと焼き締められていた。

初期の頃のような、表面のわずかな赤の色、引っかき傷――彼にとっては普通の作業としてやっているが、それが彼の独特の世界になっている。加彩のボウル、その他、鉢、皿、酒器なども作ってくれているらしい。

もちろん茶碗も。

僕が茶碗展を企画してやっていくと、何かに魅かれてか、彼の茶碗を求める人が多い。

過去の茶碗も踏襲しながら、彼の特質が浮かび上がってくるからなのだろう。

今回は茶箱のほか、自分で茶箱を組む人のために、小ぶりの茶碗、茶入れ、振り出しなども、単品で並びます。

彼の個展は常に完売で、手元に作品が無いのも苦しいようだ。それだけ求められているのは、稀有なことだろう。

更にBANKOミュージアムもやっていて、ちょうど9月3日迄は、僕の送ったパナリも展示されている。

他にも頼まれていろいろな分野の仕事もしている。それらも全部、やきものに関係してくると、僕は思う。

それは最終段階でのことだろうが。

2018年6月24日 菜の花 髙橋台一

井上有一の書

井上有一の書

2 018年6月1 5日. 金― 6月2 4日.日

定休日 2 0 日/OPEN 1 1 : 0 0 ― 1 8 : 0 0

会場はうつわ菜の花に変更になりました。

今年は日仏友好160周年に当たり、パリを中心に「日本博」が6月から来年の2月にかけ開催される。

井上有一展は7月14日~9月15日、パリ日本文化会館で開催され、70点ほど展示されます。

その後はロートレック美術館(9月29日~12月17日)に巡回する予定。

元は中国書法から派生した従来の「書」の概念を塗り替え、

日本固有のものに昇華したと言って良い「井上有一の書」がこの「ジャポニズム2018」で紹介される。

キュレーションは秋元雄史さん(東京芸大美術館館長)です。

うつわ菜の花では、井上有一さんの小さな作品を集めて見てもらいたいと思っていたところ、

「あじさい」が4点、「よたか」「くビガもげた」「すずむし」他に9点届いた。

「あじさい」は、昔、箱根登山鉄道に乗って見たあじさいを、思い起こさせた。

「よたかの山」は、賢治は数行でも読むとすごい人だなーと心に落ちてくる。

有一の選んだ文章と、きれいでない字が、何ともいえなく良い。

そして「くビガもげました」と書く有一。書を書いていて、

筆の首がとれたことを言っているとわかる前にドキッとさせられる。

それをテーマに大きな紙に大きな字で書いて笑っているんだと思うと、

そこに自分もいる気がしてくる。何という人だ。

「すずむし」も是非見に来ていただきたい。

今回は一作ずついいましたが、自分が持ったら持ったでまたおもしろいと思います。

2 018年6月4日 菜の花 髙橋台一

吉田直嗣のうつわ

吉田直嗣のうつわ

2018年6月2日. 土― 6月10日. 日

作家在廊日 2日/定休日 6日/OPEN 1 1 : 0 0 ― 1 8 : 0 0

吉田君は黒田さんのところから独立して窯をもって17年になる。

白だけで勝負していた方から独立したら、当初黒へと向かっていた。

白を自分なりに出せないの?と声をかけた事もあった。もう何年も前の話である。

何回か挑んだけれど、今回、今までにはないカタチ。

いいね、と思った。

ラインや造形がどこかを一回りしてたどり着いたような、吉田さん自身が黒を追いかけて一回りして来たような、、。

白から始まり黒に行き、白に戻って来た吉田さんのカタチがあるようだ。

2 0 1 8年5月1 2日 菜の花 髙橋台一

セツローのおくりもの

セツローのおくりもの

2018年 5月3日.木祝 ― 5月1 3日.日

定休日 9日 OPEN 11 : 0 0 ―18 : 00

同時開催 「早川ユミの野生の衣服展」

菜の花暮らしの道具店

3日.4日. 5日は、ユミさんが、うつわ菜の花や暮らしの道具店にいてくれます。

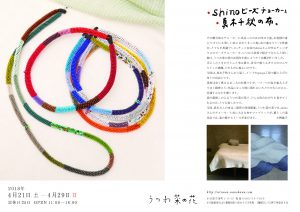

shinoビーズチョーカーと真木千秋の布。

shinoビーズチョーカーと真木千秋の布。

2018年4 月2 1日. 土― 4 月2 9日.日

定休日2 5日 O P E N 1 1 : 0 0 ― 1 8 : 0 0

その魅力的なチョーカーに出会ったのは15年ほど前。お客様の身につけている美しい色に目がとまった時。色の連なりと、立体感が、とても不思議でした。

チェコ在住のshinoさんが作るチェコガラスのビーズチョーカーを、いつか小田原で紹介できたらと思い続け、うつわ菜の花の20周年を前にようやく念願が叶いました。

手にしたときのすとんと来る重さ、首元で感じるガラスのひんやりとした感触。どれもが心地よいのです。

今回は、真木千秋さんから届く、インドのganga工房で織り上げた布との出会いです。素材は全く異なるお二人の仕事ですが、一つ一つの色を組み上げてゆく緻密さと、作品になった時に現れるいろどりの大らかさに、共通するものを感じます。

春の陽射しの入るうつわ菜の花で、どんな色の広がりを見せてくれるのか、とても楽しみです。

今回、真木さんの布は二箇所の同時開催。うつわ菜の花では、shinoさんのチョーカーと共に大きな布やファブリックが、暮らしの道具店では、春の服やストールが並びます。 小榑諭子

横山秀樹のガラス

2018.4.7(土)-4.15(日)

open/11:00〜18:00

作家在廊日 7日.8日

定休日 4月 11日

10年ほど前、横山秀樹さんに電話して「銚子の調子が良かった」と話をしたことがある。するとある時、それがたくさん届いてびっくりした。それは銚子には変わった造形でおもしろかった。つい先日まで「そば切り十六夜。」でずーっと使っていて、僕の所に戻って来ました。夏にはこれでたっぷりお酒を飲んでみたいもの。 僕も中学時代から倉敷ガラスをつかっていて、最初にとり上げた安土忠久さんも倉敷ガラスの小谷真三さんの影響をうけていたんですが、横山さんは九州から出ていって弟子をとらない小谷さんの弟子に唯一なったという。不思議です。 この人のガラスがもつ色や造形性は、どこか違う。ひきつけられるものがある。この人のを使っていくうちにすごくガラスへの受けとめ方が変わっていく。 ところで5年ほど前イタリアのミラノから近いベルガモという町を歩いていて、フト気に入ったお店は横山さんが個展をやったお店だった。こんなことがあるんですね。 そのお店に置かれたら合うなと思いましたね。 日本人がつくったというよりは、造形性の質が良いからですね。自分もどんな風に飾られていたんだろうと意識して、今回の展示をしてみたいと思います。 今回、横山さんと仲良くしている大坊さんをおよびして、「大坊珈琲を楽しむ会」を開催します。

2018年2月28日 菜の花 髙橋台一

「大坊珈琲を楽しむ会」

静かで穏やかな空気の中、奥の和室で大坊さんの淹れる濃さの違う2杯をお飲み頂いた後、大坊さんにご質問などして頂いて、コーヒーの良さを引き出していきたいと思います。 この機会にぜひご参加下さい。

・日時 2018年4月8日

第1回/13:00〜

第2回/14:30〜(満席となりました)

第3回/16:00〜(満席となりました)

・会場 うつわ菜の花(小田原市南町1-3-12)

・参加費 2,000円 ・お申込み お電話にてお申込み下さい。

うつわ菜の花 0465−24−7020(11:00〜18:00)

白磁・黒田泰蔵

2018.3.24(土)-4.1(日)

open/10:00〜18:00

作家在廊日 3月31日.土

定休日 3月28日

黒田泰蔵さんのアトリエに伺った。 そこはいつも美しい。 海岸に面した崖の上の土地。 自分でユンボを動かして庭を整え、石畳を作り、アトリエを建てたそうである。 この上なくシンプルで大きくはない建物が、周りの自然と調和して在る。 ここで黒田さんの作品が生み出されていると、深く納得させられる。 黒田さんの作品は、日本では一般的には西洋的だと言われている。 海外の人は日本的だととらえている。黒田さん自身は、そして僕も、日本的だと思っている。 「なるべく一本の線で終わるシンプルなものが好きなんだね。」 「光も何もないところから、何かを生み出す。ものを作るというのは、そういうこと。」 黒田さんの言葉は深い。 僕が27年かけて追いかけて来た黒田泰蔵さんの作品展です。黒田さんの世界にお出かけ下さい。 尚、会場は箱根菜の花展示室の予定でしたが、近くで見つめ直したいという気持ちにかられ、 急きょ「うつわ菜の花」に変更しました。お詫びします。

2018年2月28日 菜の花 髙橋台一

黒田泰蔵略歴

1946年 生まれる

1966年 カナダの陶芸家ゲータン・ボーダン氏の元で陶器作りを始める その間、益子の陶芸家島岡達三氏の元で勉強

1975年 カナダの製陶会社SIALにデザイナーとして勤務

1978年 カナダケベック州セイント・ガブリエルにて築窯

1981年 帰国、伊豆松崎町にて築窯

1991年 伊豆伊東市にて築窯 各地にて個展開催 現在に至る

2001年 作品集 “White Porcelain” amus arts press

2015年 作品集 TAIZO KURODA white porcelain 求龍堂 発行菜の花

mon Sakataの服

2018年

2月3日.土―2月12日.月祝

作家在廊予定3日 定休日7日

OPEN 11:00―18:00

30年位前から、僕はずっとmonSakata坂田さんの服を

着てきました。今回洋服ダンスの整理をしたら

―何しろ前がバリケード状態で開かなかったので―、

昔買った坂田さんの服が出てきました。

改めて「いいなあ」と思いました。

坂田さんの服は、僕にとっては着たくなる服。

楽しい気持ちにさせてくれる服。

柄の組み合わせや、ポケット、ボタン…ちょっとおしゃれでおもしろい服。

色彩も何ともいえない力を持っている。

今回、坂田さんが、20周年を迎えるうつわ菜の花のために、

デザインしてくれました。ですからぜひ、見に来てください。

そしてもちろん、あなた自身のための服をさがしに。

2018年1月20日 店主 たかはしたいいち

ちゃわん考

2018年

1月20日. 土 ― 1月28日.日

定休日24日 OPEN 11:00―18:00

・20日15時より、海田曲巷さんと、店主高橋台一が、 茶席をご用意してお待ちしております。

出品作家

岩田 圭介 植松 永次 内田 鋼一 加藤 尚子 隠崎 隆一 キム ホノ 黒田 泰蔵 鯉江 明 辻村 史朗 佃 眞吾 細川 護光 村木 雄児 森岡 成好

ゲスト 海田 曲巷(茶杓と茶碗)

茶碗はおもしろい。

作り手の本質が現れ出ているから。茶碗が気になっていたんですね。もう40年になります。

井戸茶碗、粉引茶碗。引出し黒、信楽や楽茶碗。異国やアジアの茶碗から現代に生きている人のつくる茶碗まで見てきました。 日本には「茶の湯」があったことがすごく大きく作用していることだと思います。だから自分がいざ本当に求めるもの、自分が驚き感動して他の人にも喜んでもらえ ると思えるものに出会うことはむずかしいのです。今回紹介する作家の中には40年以上も井戸茶碗にずーっと取り組んで作ってきた人、メシ碗しか作らないけれどストレートに色々なワンに挑戦する人。楽が面白いとスイッチがはいって、黒楽や花柄が楽しみな人。加賀焼や珠洲焼も最初はどんな土だったのか探求している人。信楽の山里で自然な形に形造っている人。13名の人たちはみな、自分の形を求めて作りつづけていて、いつも自分をはっとさせて来た人たちです。そんな人たちの「ちゃわん考」です。ぜひその茶碗を見てもらいたい。自分が心引かれるものをお選び下さい。見て楽しむだけではなく、自分のためにお使い下さい。

2018年1月1日 菜の花・髙橋台一