内田鋼一展 初日のご案内

明日19日の内田鋼一展につきまして

搬入設営は、明日早朝を予定しております

これから作品を積んでいらっしゃる内田さんの地元、三重県では激しい雨とのこと。道中安全にお越しいただきたいと思います。

朝10時頃に整理券をお渡しする予定でおりますが、雨の予報が出ておりますので、状況を見て、早めにお渡しする場合もございます。ご来場の皆様には、どうぞお足元にお気をつけてお越しくださいませ

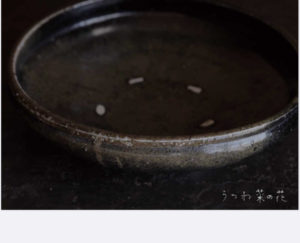

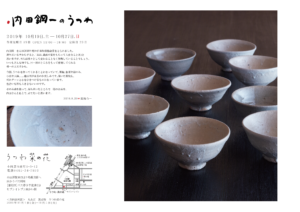

内田鋼一のうつわ

2019年 10月19日.土―10月27日.日

作家在廊日 19日 OPEN 11:00―18:00 定休日 23日

内田鋼一さんは2018年度の日本陶磁協会賞をとられました。

周りにいる者からすると、「おお、最高の賞をもらって大変なことだ」と

思いますが、本人は淡々として変わることなく作陶していることでしょう。

いつもどんな時でも、目一杯のところをもって登場してくれる

唯一の人ですから。

今回、うつわを作ってくれることになっていて、茶碗、急須や湯のみ、

小皿や大鉢、、、。他は何が来るのか楽しみです。届いた茶碗も、

何かグーッと心をひきつけるものになっています。

色合いも形も大きさもいいのです。

その茶碗を使って、落ち着いたところで一服のお茶を、

内田さんと私とで、点てたいと思います。

2019.9.20 髙橋台一

真木千秋展 会期延長のお知らせ

箱根菜の花展示室にて開催中の

真木千秋 糸から生まれる世界 は、

10月15日まで会期を延長いたします。

菜の花暮らしの道具店で開催中の

実りの秋 maki textile studio 展は

10月17日まで、会期を延長致します

2会場での真木さんの美しい布を、ぜひご覧ください

臨時休業のお知らせ

臨時休業のお知らせ

台風19号の接近による荒天、交通機関の乱れが予測されますため、

箱根菜の花展示室にて開催中の

真木千秋 糸から生まれる世界は、

12日(土)臨時休業とさせていただきます

真木テキスタイルスタジオ

実りの秋

を同時開催中の菜の花暮らしの道具店は

12日(土)臨時休業

13日(日)12時開店

とさせて頂きます

皆さまどうぞお気をつけて、安全な場所でお過ごしください。各地に大きな被害がありませんように

佃眞吾の木工

2019 年 9 月21日. 土― 9月29日. 日

作家在廊日 21日 OPEN 1 1: 00 ―18 : 00 定休日 25日

佃さんは52才だそうで、「50にして天命を知るという年になった。」と言われる。「私がやるべき事、人生後半何を作って行くか、考えるようになった。」と。彼は木工をやろうとした20代始め、店舗の什器専門の現場で、5年間下積みをした。

それから、もっとちゃんと木工をしたいと弟子入りし直した。その時「何年位やらないといけないか」と聞いたら10年位と言われたので、10年ひととおりやってから独立した。昼勤めながら、夜も1時2時まで別の木工所の仕事もしていたという。そういう時間が、今の佃さんを作ったと思う。特に指物師の技術を習得したのは、大きなことだと思う。今回のDMの作品は、写真撮りギリギリになって届いた。単純ではあるが繊細で、器ではあるが彫刻的である。シンメトリーではないので作るのは面倒だけれど、やってみたかった仕事だと言う。それは私に今までにない印象を与えてくれた。形といい色といい、栗の木の良さが存分に発揮されている。良く生み出したと思う。彼の人生後半の新しい世界が始まろうとしています。

二見光宇馬の仏さま。

2019年 9月7日.土―9月16日.月祝

作家全日在廊 定休日 11日 OPEN 11:00―18:00

二見光宇馬さんは、京都の御所の近くと、実家の熱海で仏様をつくっています。

土は福岡と日田の間、朝倉市、秋葉山近くでいただいています。

今回は、電気窯で焼くだけでなく、地元熱海の太鼓コロガシの山の中や、栃木の日光市、堂室山など、ご縁のあった方の山の中に入って野焼きをしています。穴を掘って、その辺に落ちている木を集めて焼いたり、炭を使って焼いたりしています。

山の中に入ることは大変なことなのでしょうが、山に入ることで彼と仏様が、より向き合うことになったのでしょう。今回の仏様を見て、祈りたくなるような気持ちにさせられました。

また、時代を超えたものも感じさせられました。

彼の理想は、山の中に入って、その山の土で仏様をつくり、その山の薪でそこで焼くことだそうです。山の神様の近くで仕事をしたいと言います。

彼のめざすところが、見えようとして来ていると思います。

2019.8.10 髙橋台一

三人三様の世界 神林學 安土忠久 内田鋼一

三人三様の世界 神林學 安土忠久 内田鋼一

2019 年 8 月24日. 土― 9月1日. 日

作家在廊日 24日 OPEN 1 1: 00 ―18 : 00 定休日 28日

神林學さんは彫刻家。本人の作品展示はもちろん、

菜の花駅前店の展示、うつわ菜の花の展示も35 年以上担って来てくれています。

安土忠久さんとは35 年前、松本の「ちきりや」で初めて安土さんのガラスのコップを見つけて、

気に入って以来のつきあいです。

神林さんの彫刻展を見た時、「欲しい」と言って持って帰ってしまった人です。

内田鋼一さんは、豪快な陶芸家だと角有伊さんから聞いて出逢いました。

毎年何らかの作品を挑んで作られて来た方で、飽きることのない人。ケンカをしてはいけない人です。

こんな三人が今回は一人ずつ、自分の世界でやることになりました。

人間の顔、動物がテーマです。三人三様の世界。お楽しみに。

どれもこの機会でなければ、見ることのできない作品です。

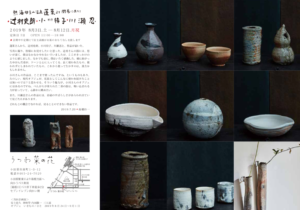

辻村史朗、小川待子、川瀬忍

2019年 8月3日. 土― 8月12日.月祝

定休日 7日 OPEN 11:00 ― 18:00

会期中不定期にて店主高橋がお茶のおもてなしを致します。

蓬莱さんから、辻村史朗、小川待子、川瀬忍と、作品が届いた。

写真に撮り、皆様にお見せしたいと思った。辻村さんの器には、思

いが深く、僕はなかなかやれないでいましたが、ここがきっかけの

ように感じました。なかでも壺に、僕はいたく感動した。横に曲がっ

たゆがんだ壺が、ドーンと心に入ってくる。良く使われたもの、使

われずにしまわれていたもの。これから使って生かすのは、貴方か

もしれません。

小川さんの作品は、ここまで使ったんですね。というものもあり、

たのしい。現代オブジェが、花器としてこんなに使われ続けたこと

は無いのでは?と思わせる。そういう魅力が、小川さんのオブジェ

にはあるのですね。べんがらが塗られた二重の器は、吸い込まれる

力が宿っていて、心静かに眺めたい。

また、川瀬忍さんの作品には、青磁のすばらしさがあらわれ出てい

て見ごたえがあります。

どれもこの機会でなければ、見ることのできない作品です。

2 0 1 9 . 7 . 2 0 髙橋台一

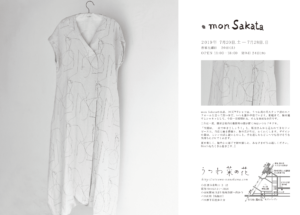

mon Sakata

2019年7月20日.土―7月28日.日

作家在廊日 20日(土)

OPEN11:00ー18:00 定休日24日(水)

mon Sakataの名品、30天竺Tシャツは、うつわ菜の花スタッフ達のユニフォームと言って良いほど、いつも誰かが着ています。朝起きて、袖を通すとシャキッとして、今日一日頑張れる。そんな身近な存在です。二年に一度、展示会案内の撮影用の服が届く時はいつもドキドキ。「今回は、一点でゆきましょう!」と、坂田さんから送られてきたワンピースは、自在に踊る模様と、裾の広がりに、わくわくします。デザインの素は、ミシンの試し縫いとのこと。手を通したらどこへでも行けそうな気持ちにさせてくれます。夏を楽しく、軽やかに過ごす服を探しに、みなさまぜひお越しください。Men’sもたくさん届きます。