小川待子のうつわ

2018 年

11月3日.土 ―11月11日.日

作家在廊日 3日 Open11:00―18:00

定休日 7日

この11月で、うつわ菜の花は20周年を迎えます。この間支えて くださった全てのお客様に、感謝の気持ちでいっぱいです。 和菓子菜の花の時代から、親交のある作家の方々を始め、参加し てくださった全ての作家の方々。その他毎月のように企画してき たコンサートや花会等で、協力してくださった方々も思い出され ます。皆様本当にありがとうございました。

海を見下ろすアトリエに、小川待子さんを訪ねた。 アフリカのマスクや道具、布。たくさんの書物に囲まれた、テーブルには、今 回のための作品が並んでいた。僕はびっくりした。圧倒される強さの茶碗。鈍 く光る金の色だった。 純度の高い金を使うことで、マットな質感になるのだそうだ。そしてザラッと した梨地の肌に吸い込まれた金彩は、割れ目にも入ってゆき、その陰影がさら に金に奥行きを見せている。小川さんは、以前は金をあまり使わなかった。人 生の時を重ねてきたことで、使えるようになったのかもしれない。まず飲みた い。月末の鈍翁茶会でも使ってみたいなあ。

もう一つ、心を捕らえられた作品は、「結晶と記憶」と名付けられている。 1230度を越える高温で焼かれた磁土の塊に、ガラスが大きな結晶のように ついている。太古の大地からちぎり取られたような力強さを持ちながら、磁土 は白く、ガラスは気泡のある柔らかさを見せ、底部は滑らかな肌の小さな点で 支えられていて、まるで王女のようだ。 形は、磁土を選び取るところから始まっている。と、話してくれたのが印象的 だった。

うつわ菜の花のオープン企画を飾ってくださったのは小川待子さんでした。そ して年月が経ち、今回20周年を、小川さんの作品展で迎えられることは、こ のうえない喜びです。

小田原で、お待ちしております。

クロヌマタカトシ 木彫

2018 年

10月2 0日. 土― 10月28日. 日

作家在廊日 2 0日・2 8日

定休日 24 日. 水

OPEN 1 1 : 00 ― 1 8 : 0 0

僕がクロヌマさんの彫刻に出会ったのは、長年企画している匙 屋さんのお店でした。クロヌマさんは、8年前に用で歩いていて、 「匙屋」の看板を見かけて入り、その姿勢に感銘を受け、自分でも匙 を作ってみようと思ったそうです。 ところで、匙をずっと作っていると、作業になってしまい、これで はいけないと彫ってみたら、何故かお爺さんの姿が現れ出てきた といいます。すると、匙屋さんが「これで展示会をやりましょう。他 にも動物とか作ってみたら?」と言ってくれたのがきっかけに なっているというから、面白い。 工房は二カ月かけて、何軒か並ぶ借家の一軒が、まさにクロヌマさ んの工房に生まれ変わった空間である。置いてあるのは、ヨーロッ パで入手した古い動物の角付きの骨、ドライフラワーなど。自然が 作り出した造形、時間が経ったモノ。 僕が訪ねると、木の根に挑んで、牛頭へとノミを振るっているとこ ろだった。 「牛は無骨さや強さを持ち、人間とは親和的でありながら、どこか 神聖さを併せ持っています。木の根や流木の製作は、思い通りには いかないが、自然と対峙して自分と自然の交叉する処を見つけて 行く、、。リアルさも必要だが、すごくリアルに創りたい訳ではな く、そこに、野性味や力強さなど出したい。製作の中で、それまでの 価値感を揺さぶられ、新たな価値観で世界を見なさいと言われて いるような気がします。」 と言う。そして、見る人も、好き嫌いというような価値感から、もう 一度フラットに見る価値観へと、変えられるものが創れたらいい なと、思っているそうだ。 僕もDM用に大きな白鳥が1つ届いた時にはびっくりしたが、実 際目にすると骨太な存在感があった。それと対比的な、製作中の牛 も、どうものにしていくのか、楽しみである。 尚、今回の展示台も、クロヌマさんが製作された台で、いっそう彼 独特の空間が味わえると思う。 2018年10月8日 菜の花 髙橋台一

クロヌマタカトシ プロフィール

1985 神奈川県に生まれる 2008 建築の仕事に携わる 2010 木彫での制作を始める 2011 初個展(匙屋) 以降各地にて個展 2015 パリにて個展(Galerie planète rouge ) 2017 厚木に工房を構える 2018 パリにて個展(galerie metanoia )

神林學の彫刻

2018年8月25日.土―9月2日.日

作家在廊日 25日・2日

定休日 29日.水 OPEN 11:00―18:00

神林さんのスルーっと立った彫刻を見ていると、今日パンパシ水泳開幕で見た18才の池江瑠花子さんのようだ。気持ちのよい発言で、神林の描く姿の、刺青のないモデルにやっと会えた気がして、実はホッとした。 足もおなかもしっかりと地についているこの像を、ちょっと自分は立ち上げぎみにして写真を撮った。立派ないい身体である。手と顔はないのだが。 ここまでととのってきたのだ。男女の差などなくてもいいじゃないかと思っている自分がいて、性差など気にしないでつくる神林さんがいて、神林さんの方がすてきかもしれない。あやしいように見えていた刺青が、迫力をもって迫ってくる。 2018年8月10日 菜の花 髙橋台一

赤木明登の漆

2018年7月21日.土―7月29日.日

作家在廊日 21日.22日

定休日25日.水

OPEN 11:00―18:00

トークショー開催 21日(土)

うつわ菜の花にて16時より 参加費無料

赤木明登さんに 「民藝と自分 」というテーマでお話を伺います。

司会 髙橋台一

東京白金台の利庵という蕎麦屋で赤木明登さんと会った。昼間から飲む酒は旨い。 赤木さんは倉敷の隣町金光の出身で、倉敷の民藝館で育ったと言う。一方僕は小田原だけど、高校2年の時に倉敷を訪れて館長の外村吉之介さんに会っていることが、根っこにある。そんな訳で酒も進んだ。飲む速さには負ける。 ダイナミックに動きながら、人と出会い、本も書き、漆でいうところの上塗りという自分の大事な仕事を続けている姿が浮かんだ。弟子がいながらも、好きなように面白い感覚で、この世を渡りながら生きているのでしょうね。 古代中国の梅瓶が、平安時代に日本に入って来て、瓶子になったんだそうだ。赤木さん瓶子の作り方を尋ねたら、壊して中を見なくても、外から見てわかるそうだ。三分割にして中を仕上げてから、漆で繋げるので、2、3年はかかるのだと言う。知らなかった。今回の赤木さんの作品は、近年にない出来だと思う。 ところで、たまたま僕が黒田泰蔵さんを訪ねた翌日に、赤木さんも訪ねていた。工芸家で話が出来るのは赤木君だけだと言ってくれているそうだ。赤木さんの赤と黒の瓶子が来た。僕は黒田さんの梅瓶と並べて展示がしたくなった。赤と白、黒と白、という対比だけでなく、もっと大きな力が動いているに違いない。現代において、それを見られることが凄い。

2018年6月24日 菜の花 髙橋台一

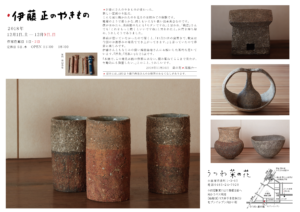

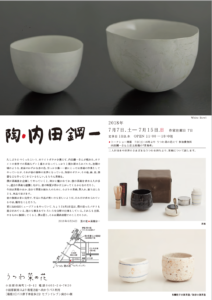

陶・内田鋼一

陶・内田鋼一

2 018年7 月7 日. 土― 7 月1 5 日.日

定休日 1 1日. 水

作家在廊日 7日

OPEN 1 1 : 00 ― 1 8 : 0 0

久しぶりにつくったという、ホワイトボウルを携えて、内田鋼一さんが現れた。

ホワイトの世界での茶碗もデンと重さがあってしっかりと焼き締められていた。

初期の頃のような、表面のわずかな赤の色、引っかき傷――彼にとっては普通の作業としてやっているが、それが彼の独特の世界になっている。加彩のボウル、その他、鉢、皿、酒器なども作ってくれているらしい。

もちろん茶碗も。

僕が茶碗展を企画してやっていくと、何かに魅かれてか、彼の茶碗を求める人が多い。

過去の茶碗も踏襲しながら、彼の特質が浮かび上がってくるからなのだろう。

今回は茶箱のほか、自分で茶箱を組む人のために、小ぶりの茶碗、茶入れ、振り出しなども、単品で並びます。

彼の個展は常に完売で、手元に作品が無いのも苦しいようだ。それだけ求められているのは、稀有なことだろう。

更にBANKOミュージアムもやっていて、ちょうど9月3日迄は、僕の送ったパナリも展示されている。

他にも頼まれていろいろな分野の仕事もしている。それらも全部、やきものに関係してくると、僕は思う。

それは最終段階でのことだろうが。

2018年6月24日 菜の花 髙橋台一

井上有一の書

井上有一の書

2 018年6月1 5日. 金― 6月2 4日.日

定休日 2 0 日/OPEN 1 1 : 0 0 ― 1 8 : 0 0

会場はうつわ菜の花に変更になりました。

今年は日仏友好160周年に当たり、パリを中心に「日本博」が6月から来年の2月にかけ開催される。

井上有一展は7月14日~9月15日、パリ日本文化会館で開催され、70点ほど展示されます。

その後はロートレック美術館(9月29日~12月17日)に巡回する予定。

元は中国書法から派生した従来の「書」の概念を塗り替え、

日本固有のものに昇華したと言って良い「井上有一の書」がこの「ジャポニズム2018」で紹介される。

キュレーションは秋元雄史さん(東京芸大美術館館長)です。

うつわ菜の花では、井上有一さんの小さな作品を集めて見てもらいたいと思っていたところ、

「あじさい」が4点、「よたか」「くビガもげた」「すずむし」他に9点届いた。

「あじさい」は、昔、箱根登山鉄道に乗って見たあじさいを、思い起こさせた。

「よたかの山」は、賢治は数行でも読むとすごい人だなーと心に落ちてくる。

有一の選んだ文章と、きれいでない字が、何ともいえなく良い。

そして「くビガもげました」と書く有一。書を書いていて、

筆の首がとれたことを言っているとわかる前にドキッとさせられる。

それをテーマに大きな紙に大きな字で書いて笑っているんだと思うと、

そこに自分もいる気がしてくる。何という人だ。

「すずむし」も是非見に来ていただきたい。

今回は一作ずついいましたが、自分が持ったら持ったでまたおもしろいと思います。

2 018年6月4日 菜の花 髙橋台一

吉田直嗣のうつわ

吉田直嗣のうつわ

2018年6月2日. 土― 6月10日. 日

作家在廊日 2日/定休日 6日/OPEN 1 1 : 0 0 ― 1 8 : 0 0

吉田君は黒田さんのところから独立して窯をもって17年になる。

白だけで勝負していた方から独立したら、当初黒へと向かっていた。

白を自分なりに出せないの?と声をかけた事もあった。もう何年も前の話である。

何回か挑んだけれど、今回、今までにはないカタチ。

いいね、と思った。

ラインや造形がどこかを一回りしてたどり着いたような、吉田さん自身が黒を追いかけて一回りして来たような、、。

白から始まり黒に行き、白に戻って来た吉田さんのカタチがあるようだ。

2 0 1 8年5月1 2日 菜の花 髙橋台一